文章摘要:

“足太阴之络”是四肢部的络,属于“经”的分支,它“别走阳明”,沟通足太阴与足阳明表里两经之间的联系;而“脾之大络”是躯干部的络,通于“脏”,它“布胸胁——实则身尽痛,虚则百

这次来探讨关于“脾之大络–大包穴”的诸多困惑解疑。

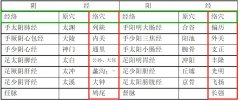

足太阴脾经

十二经脉在四肢部各分出一络脉,走向表里经,以加强两者之间的联系。足太阴脾经已有“足太阴之络”公孙,为什么又有“脾之大络”大包呢?要说明这个问题,先要分清“经”与“脏”的概念。

“足太阴之络”是四肢部的络,属于“经”的分支,它“别走阳明”,沟通足太阴与足阳明表里两经之间的联系;而“脾之大络”是躯干部的络,通于“脏”,它“布胸胁——实则身尽痛,虚则百节皆纵”,突出脾与四肢百节的联系。所以称之为“大络”,主要是为了与四肢之络相区分。

五脏中为什么仅“脾”有大络而其他四脏没有,这可说是对脾脏功能的推重。

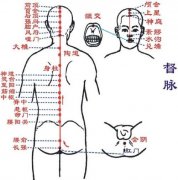

脾居于中焦,与胃相合,主腐熟水谷,是气血生化之源,有似五行中的土性。其中,胃于受纳饮食之后,对水谷精微的消化吸收,灌溉五脏,洒陈六腑,濡养百骸,则有赖脾的健运。正如《素问·太阴阳明论》所说:“四肢皆禀气于胃,而不得至经,必因于脾乃得禀也。”《素问·厥论》也指出:“脾主为胃行其津液者也。”脾之大络就是这种“土旺四旁”功能的体现。此外,人体前有任脉络,沟通腹部经气;后有督脉络,沟通背部经气;侧面则有牌之大络,出腋布胁,沟通胸胁部经气。这样,躯干的前、后、侧三部各有一络,加上四肢部的十二络,使人体上下左右,内外前后,紧密联系,组成一有机整体。所以足太阴脾经既有四肢部属于“经”的络,又有躯干部属于“脏”的络。前者为四肢部十二络之一,后者为躯干部三络之一。

两者的区分意义,清代张隐庵注解可供参考:

“夫脾之有大络者,脾主为胃行其津液,灌溉于五脏四旁,从大络而布于周身,是以病则一身尽痛,百节皆纵,而血络之若罗纹,以络于周身;足大阴之大络者,止并经而行,散血气于本经之部分,是以足太阴脾脏之有二络也……曰足太阴之大络,曰牌之大络,分脾脏、经气而言也。”

这里称“足太阴之大络”,是将十五络都称作“大络”,以与低一层次的“小络”相区分。其实这“大”字不必加。杨上善《太素·十五络脉》注说:“十五络别出小络,名为孙络。”据《灵枢》记载,只有“脾之大络”称大络,其余十四络只称作“别”即“别络”,可见特别推重“脾之大络”。在胸胁部可见“若罗络之血者”,这是“大络”所属的小络。

现在临床上采用的挑刺出血和躯干部刮痧等法,可说是对脾、任、督三络的施治。

最新阅读

湿热体质、艾灸穴位:脾俞:是脾的背俞穴,故脾俞穴是调理脾胃的要穴,除了可用于健脾祛湿外,还善于调理脾胃疾患如腹胀、腹泻、呕吐、纳呆、水肿等。 ...

背俞穴是脏腑之气输注之处,是阴病行阳的重要场所。用阳气灸阳位,可治疗五脏六腑虚损。...

阅读全文>>

2021-12-06 19:39:42

弯腰或是坐着让双腿下垂,用双手同时轻轻拍打双腿,由上至下反复拍打数遍,再用双手握拳置于双大腿和腿肚处,旋转揉动数十次。 ...

阅读全文>>

2021-12-06 19:30:35

涌泉穴是肾经的第一个穴位,也就是肾经的井穴,而井穴就是源头的意思,肾经之气犹如源泉之水,涌出灌溉周身四肢各处,固本扶正、强身健体! ...

阅读全文>>

2021-12-06 19:26:50

中医治病,不单纯是因病取穴,主要是辩证取穴,你的身体会给出最真实的答案,这个需要自己来琢磨和体会。...

阅读全文>>

2021-12-06 19:23:49